Facebook de l’artiste : https://www.facebook.com/thibaut.baronheid

Ecoutez la chanson inspiré de l’œuvre d’art par nos étudiants en IA :

Ecoutez L’émission :

Regardez le reportage rapide :

Chapitre I : Genèse d’un monde — technique, geste et matériau

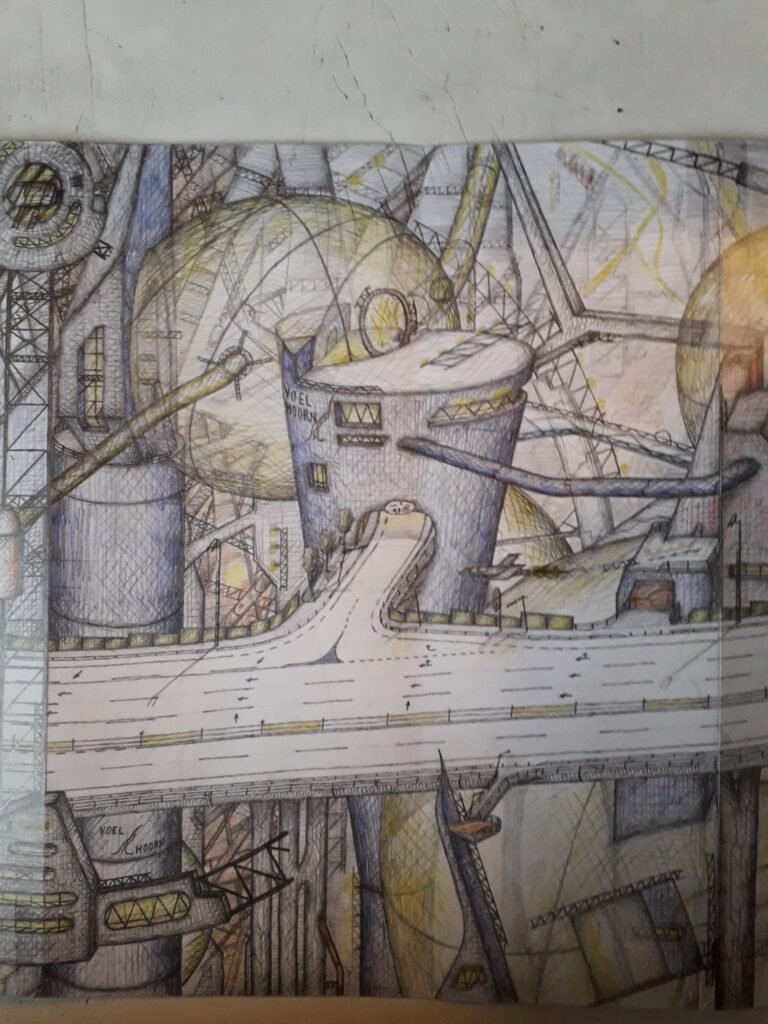

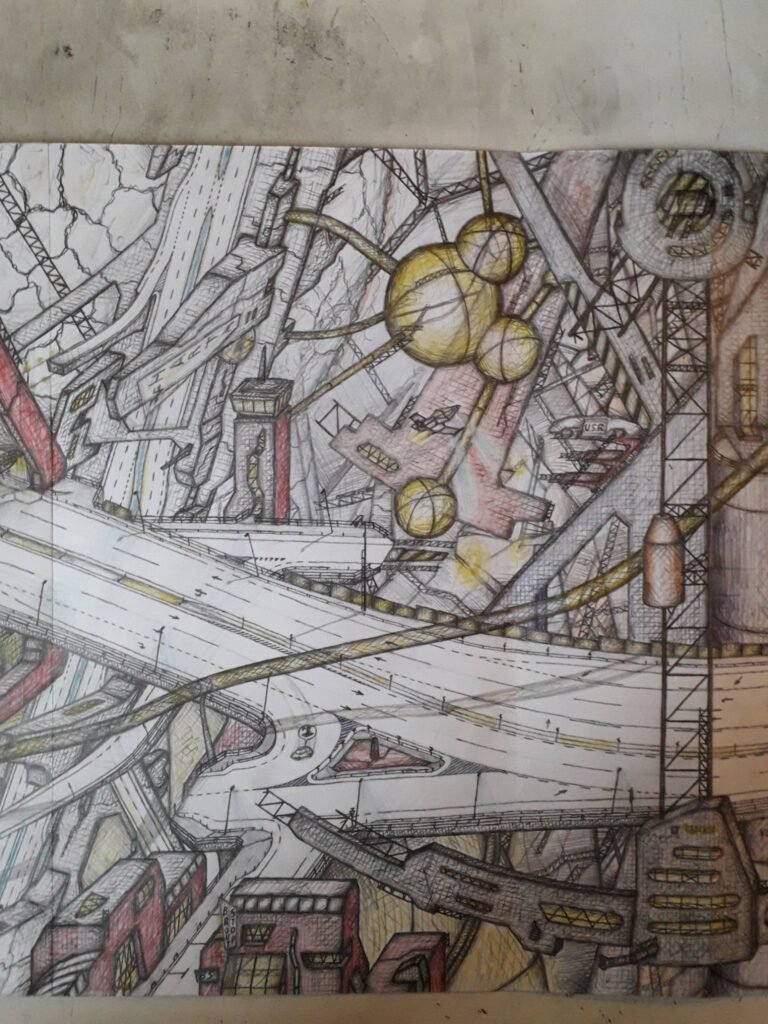

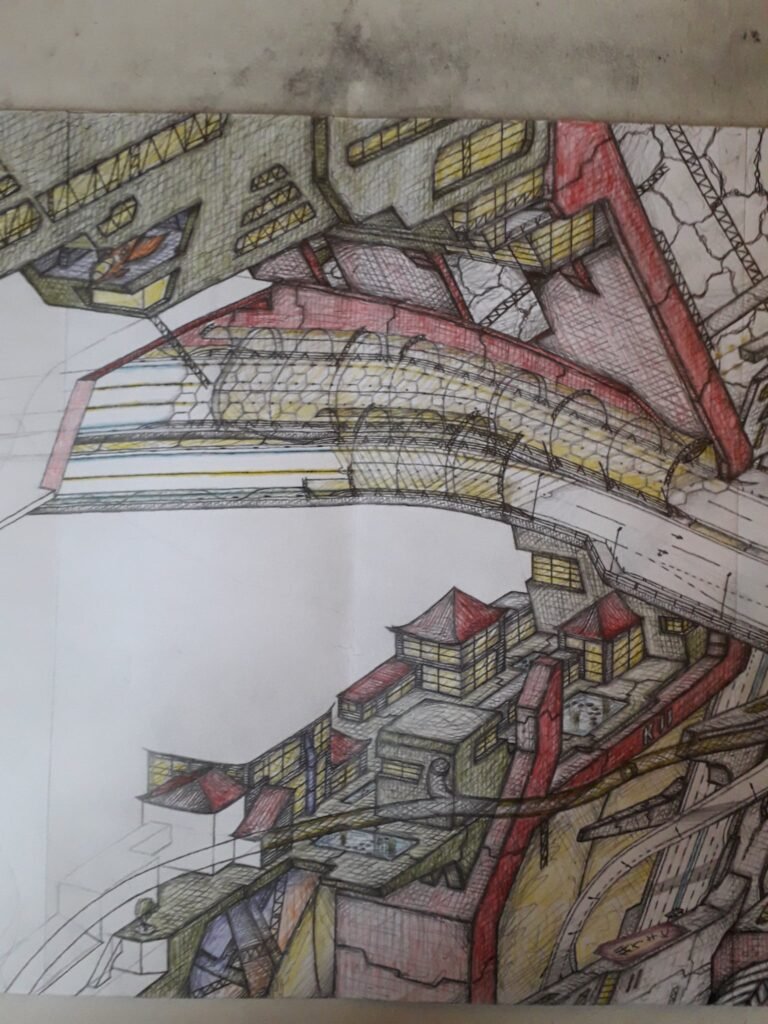

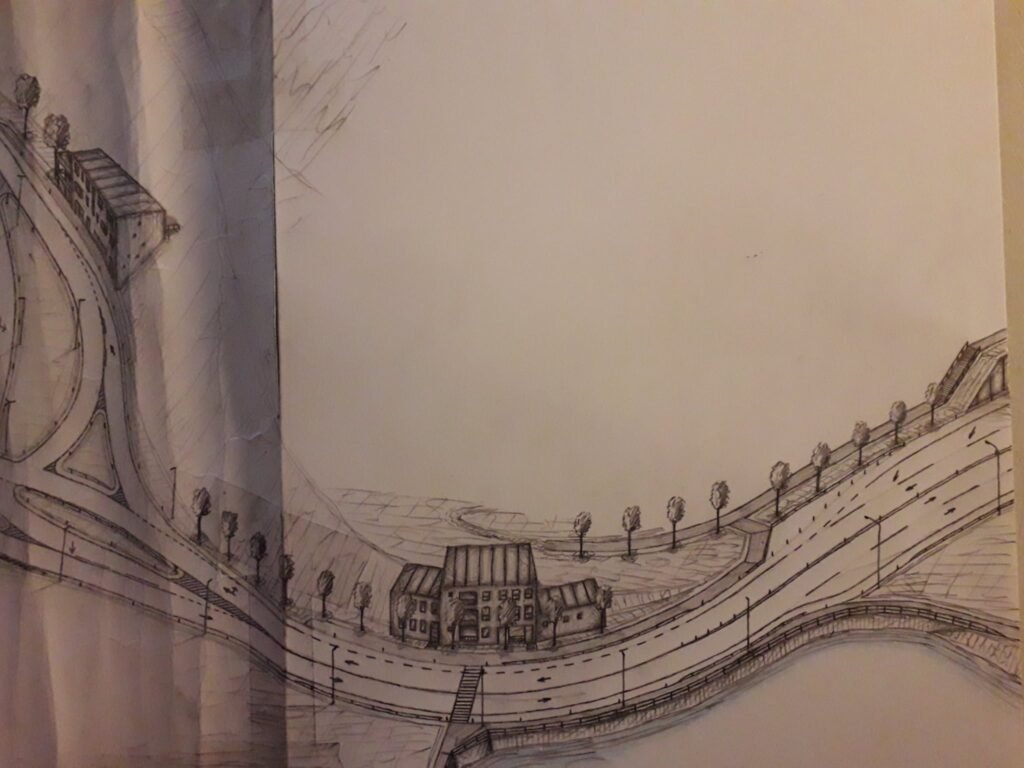

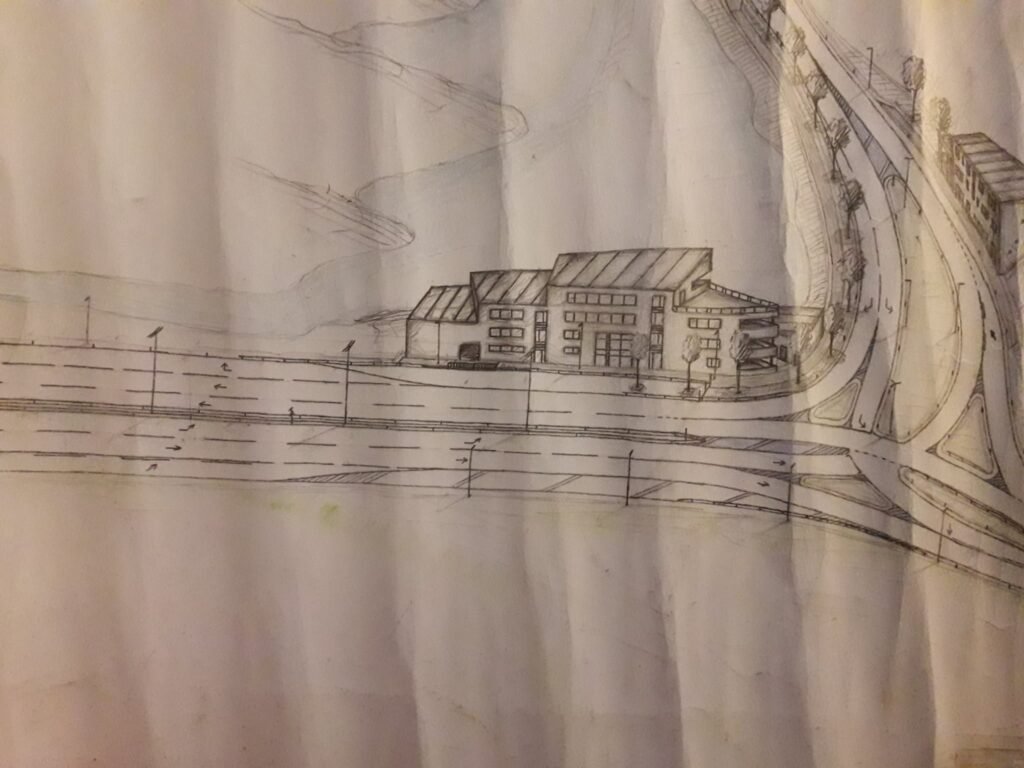

Un rouleau de papier ordinaire, 148 mètres de long, assemblé feuille après feuille à l’aide de ruban adhésif : voilà le socle matériel d’une œuvre qui dépasse de loin son support. Ce n’est ni une toile, ni une sculpture, ni une installation lumineuse — c’est un monument de papier, humble en apparence, vertigineux en ambition. Chaque feuille A4, orientée en paysage, apporte 29,7 cm de longueur au déroulement d’un monde en expansion continue. Au total, une estimation de 498 feuilles ont été collées, l’une à la suite de l’autre, pour former une ligne sans rupture, un paysage sans fin.

Ce choix de matériau — le papier standard, celui des bureaux, des photocopies, des brouillons — est en soi une déclaration. L’artiste ne sollicite ni le cuivre, ni la toile, ni le béton : il part du banal, du provisoire, du jetable, pour y inscrire une vision d’une rare densité. Le scotch, visible aux joints, n’est pas caché ; il fait partie du langage. Il rappelle que cette cité n’est pas éternelle, qu’elle tient à un geste fragile, à un assemblage manuel, à une volonté qui pourrait se briser.

Le processus de création, par sa durée et sa répétition, devient rituel. On imagine l’artiste, penché des heures, des jours, peut-être des mois, traçant routes, bâtiments, sphères jaunes, échangeurs impossibles, avec une précision obsessionnelle. Chaque centimètre carré est habité, jamais laissé au vide. Ce n’est pas un dessin rapide, ni un croquis d’idée : c’est un travail de moine copiste moderne, mais au lieu de transcrire des textes sacrés, il génère une cosmogonie urbaine.

D’un point de vue matériel, cette œuvre pose des défis de conservation. Le papier A4 n’est pas conçu pour durer des décennies, ni pour résister à un déroulement répété. Il plie, se déforme, se déchire. Et pourtant, c’est précisément cette précarité qui renforce sa puissance symbolique : elle évoque les villes réelles, souvent construites dans l’urgence, avec des matériaux de fortune, et pourtant capables de résister au temps par la force du collectif. Ici, le collectif est absent — seul le geste de l’artiste maintient l’ensemble debout.

En termes de valeur, ce rouleau ne se laisse pas facilement mesurer. Si l’on se contente de l’heure de travail (estimée à plusieurs centaines d’heures), on obtient une fourchette de 3 000 à 6 000 €. Mais l’originalité du concept, l’audace du format et la densité narrative poussent cette estimation à 4 000–10 000 € en estimation basse et entre 25 000-75000 € plus si l’œuvre est présentée dans un cadre institutionnel ou si l’artiste développe une reconnaissance. Le vrai défi n’est pas tant de l’évaluer que de la rendre visible, car un rouleau de 148 mètres ne tient pas dans une galerie ordinaire. Il exige un espace, un temps, une attention — autant de luxes rares dans l’art contemporain marchand.

Ainsi, dès sa genèse, l’œuvre affirme son paradoxe : monumentale dans l’idée, fragile dans la matière. Elle ne veut ni orner un mur ni se vendre facilement. Elle veut exister, tout simplement — comme une preuve que même avec du papier ordinaire, on peut construire un monde.

Chapitre II : Esthétique et style — entre futurisme industriel et science-fiction graphique

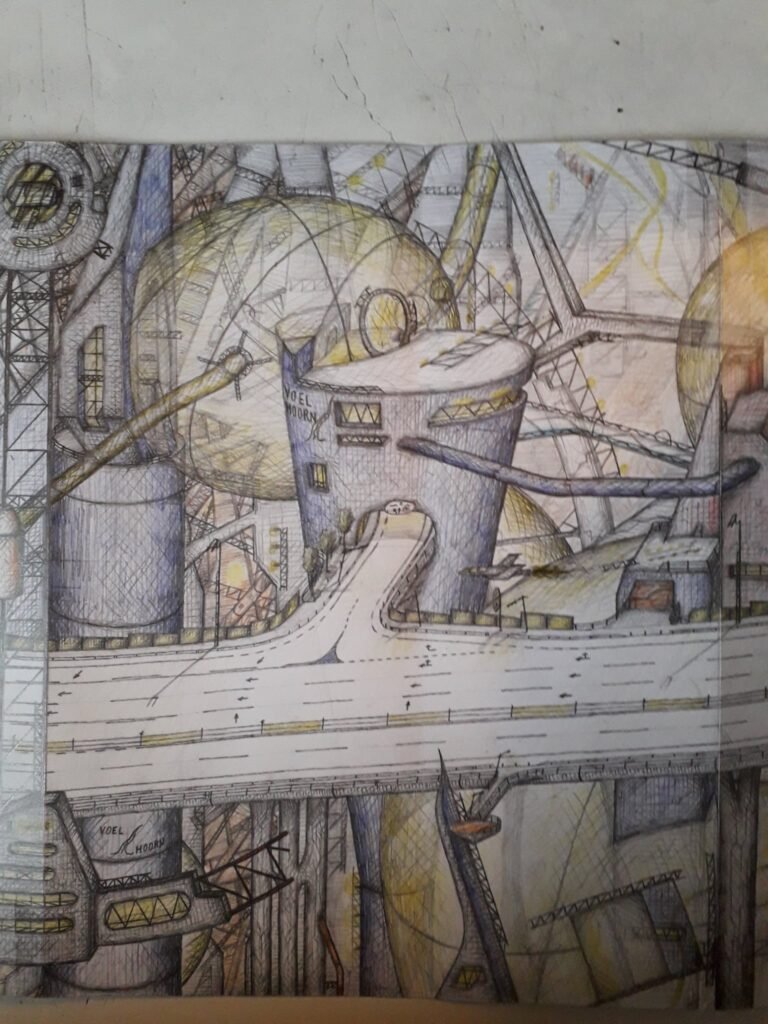

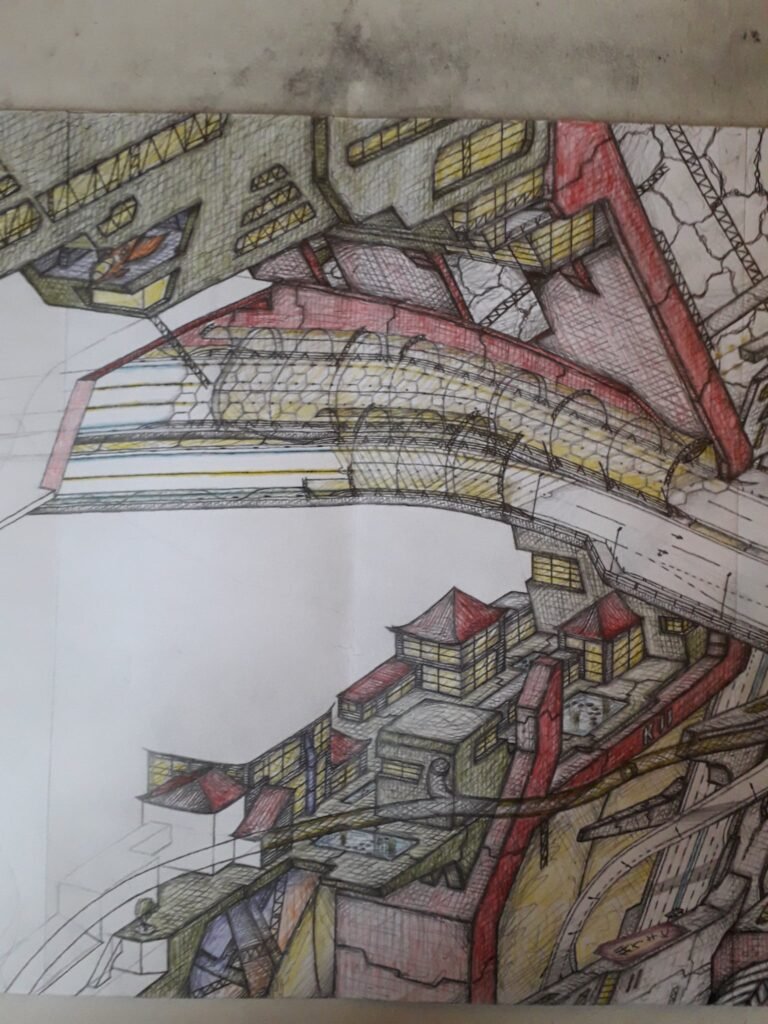

Le regard qui parcourt le rouleau ne tarde pas à être happé par une esthétique à la fois familière et étrangère. Ce n’est ni l’urbanisme contemporain, ni la fantaisie pure : c’est un hybride rigoureux, où la logique technique de l’ingénieur rencontre la liberté visionnaire du conteur. L’artiste déploie un langage graphique personnel, immédiatement reconnaissable, fait de lignes nettes, de perspectives dynamiques, de structures répétitives et de touches de couleur — principalement le jaune, le rouge et le bleu — qui fonctionnent comme des signaux dans un paysage autrement dominé par le noir et le blanc.

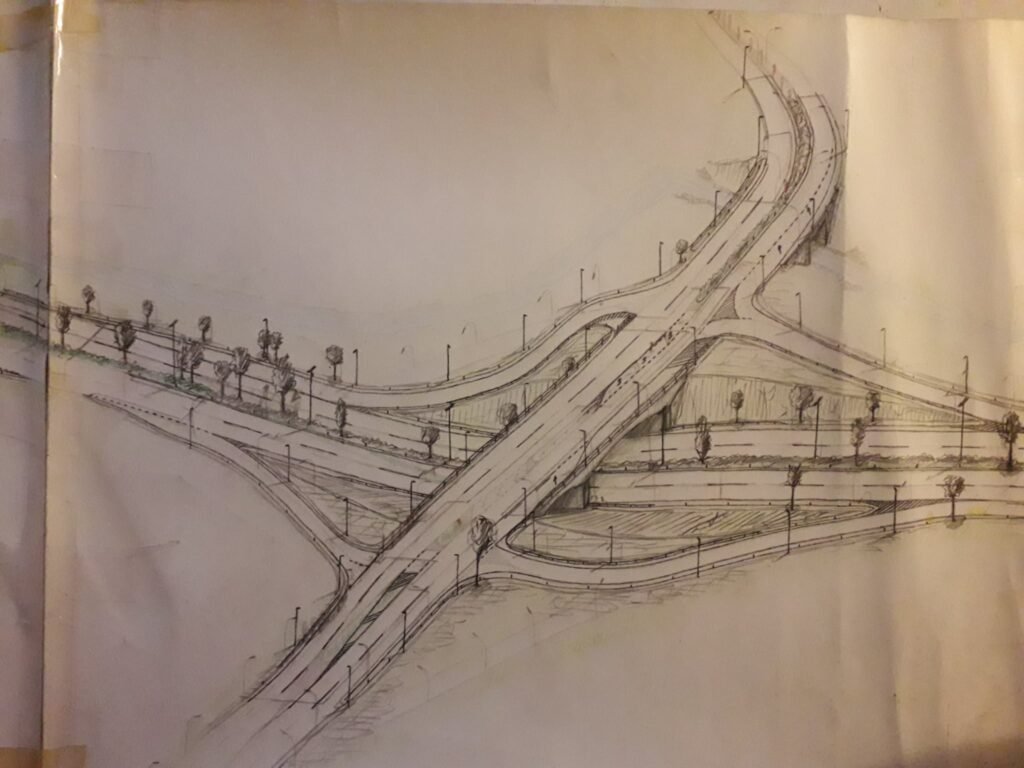

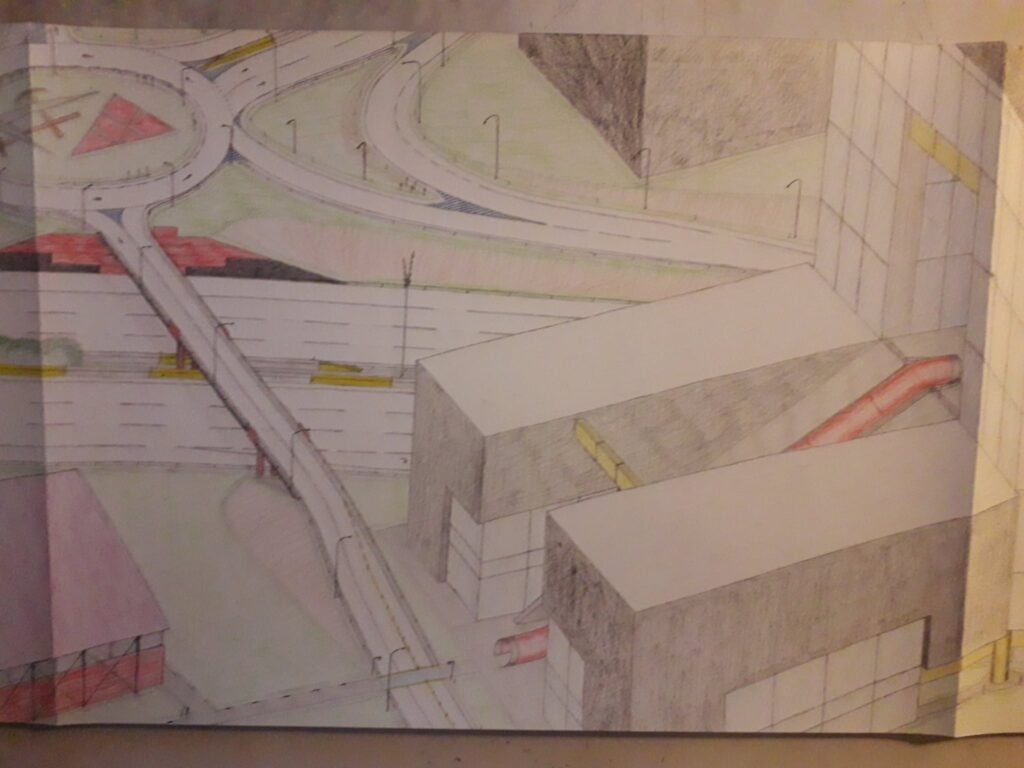

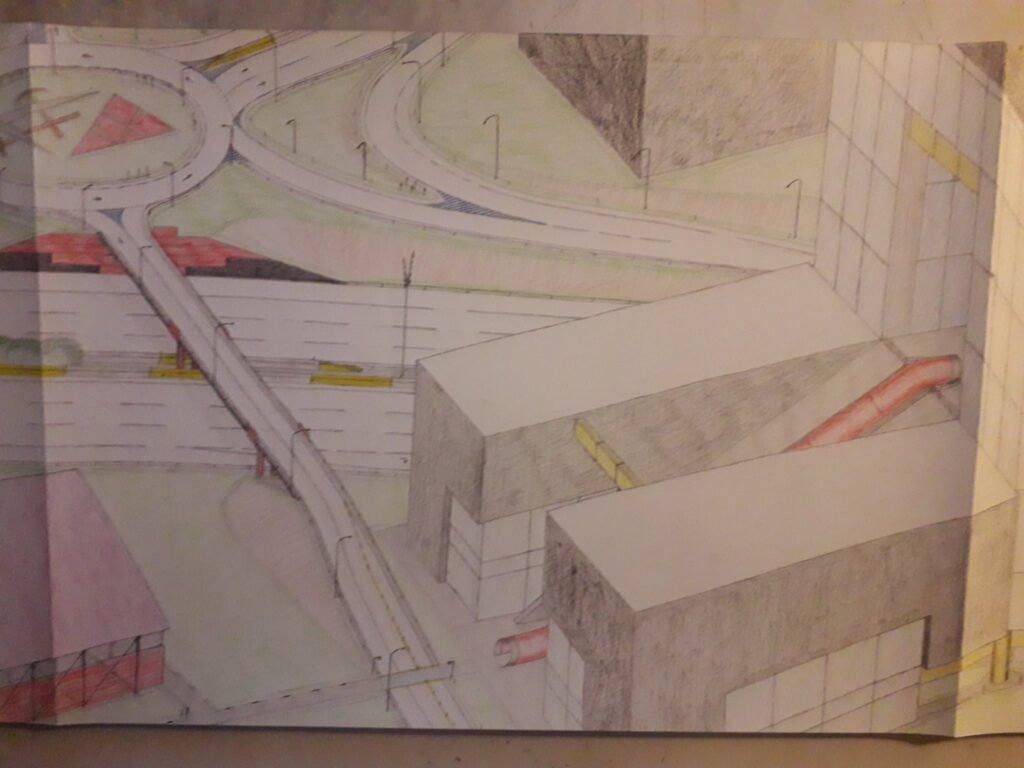

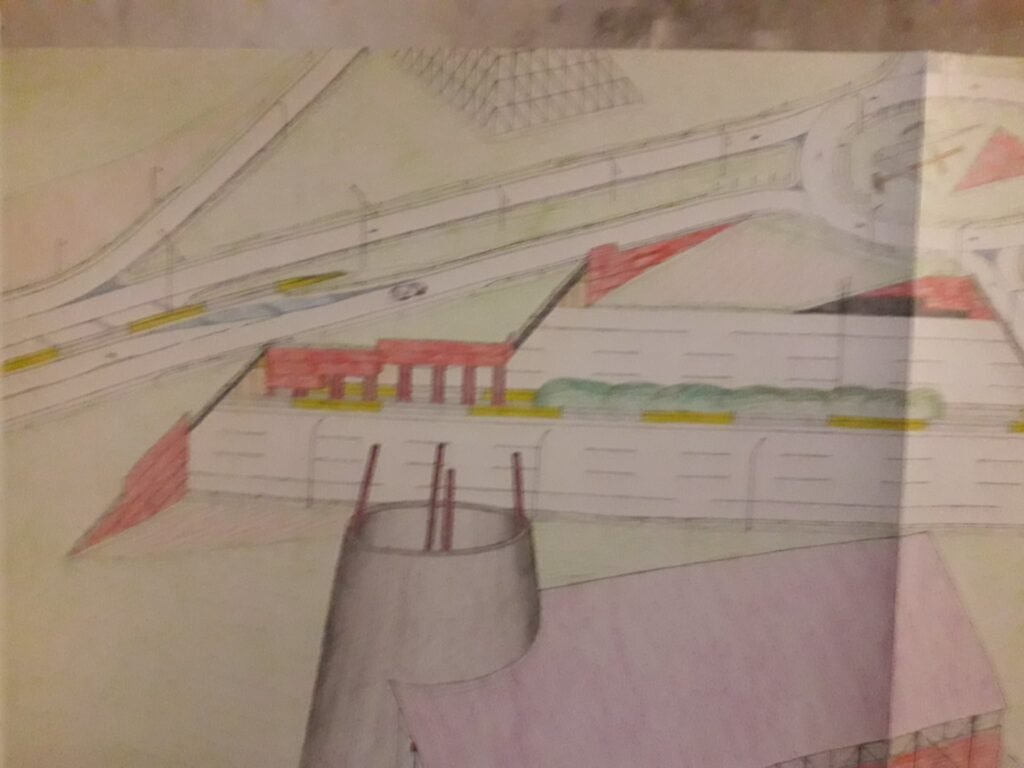

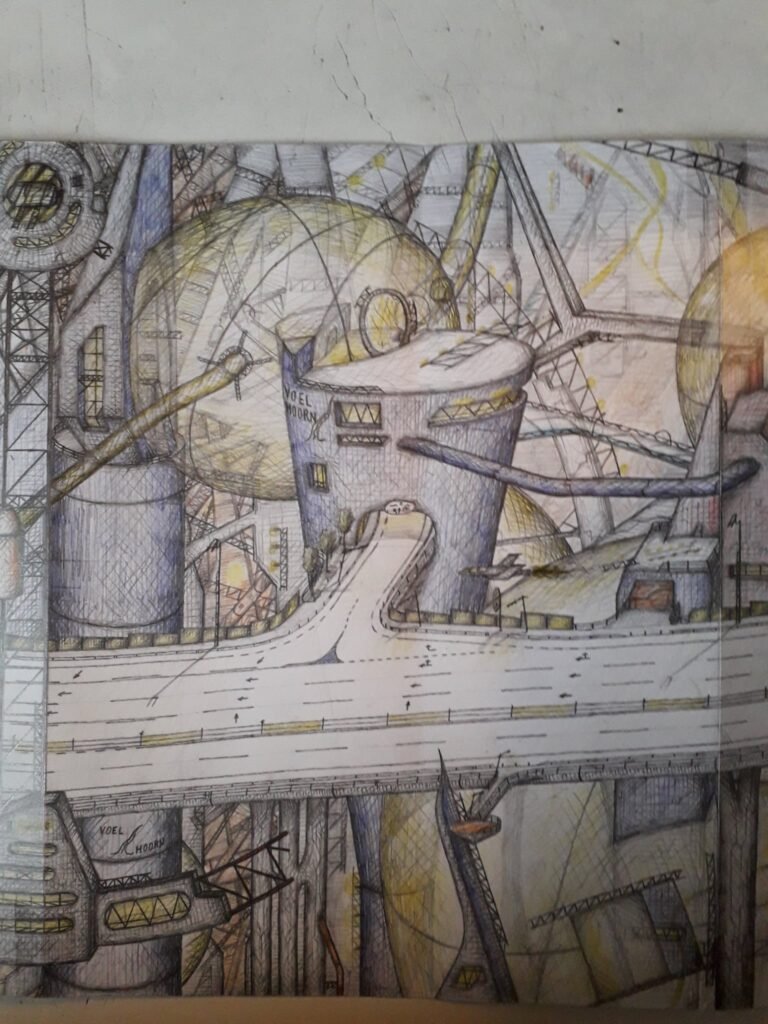

Les feuilles initiales, plus sobres, évoquent des plans d’urbanisme réels : routes rectilignes, ronds-points, alignements d’arbres. Mais très vite, le dessin s’émancipe. Les échangeurs deviennent des nœuds organiques, les bâtiments s’élèvent en spirales ou en sphères, les ponts se transforment en tubes flottants. On entre alors dans un futurisme industriel où la machine et l’organisme ne font plus qu’un. L’architecture n’est plus au service de l’homme ; elle semble vivre par elle-même, respirer, se reproduire. Cette mutation stylistique évoque les croquis d’architectes utopistes des années 1970 (Archigram, Superstudio) mais aussi, plus directement, les univers de Moebius et Enki Bilal — influences que l’artiste revendique dans ses préférences visuelles. Comme dans L’Incal, les structures sont à la fois technologiques et archaïques, comme si le futur avait réabsorbé le passé.

Pourtant, une différence fondamentale existe : l’absence totale de figures humaines. Là où Moebius peuple ses paysages de héros, de créatures et de spectateurs, le rouleau est désert. Les voitures miniatures, les flèches de circulation, les panneaux cryptiques (VOEL MOORN, KU, USR) sont les seules traces d’une possible activité. L’humain est éjecté du récit, remplacé par le système. Cette disparition n’est pas un oubli : c’est un choix politique, psychologique, esthétique. Elle transforme la ville en entité autonome, presque menaçante, comme dans les Carceri d’invenzione de Piranesi — ces prisons imaginaires du XVIIIᵉ siècle où l’architecture oppresse, étouffe, domine.

Le style graphique renforce cette impression. L’artiste utilise la hachure non seulement pour donner du volume, mais pour créer une texture nerveuse, presque vibrante. Les zones les plus denses — où les lignes s’entrecroisent en tous sens — deviennent des noyaux d’énergie, des centres de gravité visuelle. Le jaune, utilisé avec parcimonie, attire immanquablement l’œil : sphères, disques, points lumineux. Ces éléments jaunes agissent comme des yeux, des noyaux, ou des soleils artificiels — autant de foyers de conscience dans un organisme autrement muet.

Cette économie de moyens (trois couleurs, lignes au stylo, papier ordinaire) contraste avec la complexité du monde déployé. Il n’y a pas d’effet de matière, pas de perspective aérienne lointaine, pas de décor superflu. Tout est fonctionnel dans l’imaginaire. Chaque élément a l’air de devoir servir à quelque chose, même si cette fonction reste mystérieuse. C’est là que réside la puissance du style : il instille un sentiment de crédibilité, comme si ce monde, bien qu’impossible, pourrait exister.

Enfin, la narration visuelle est non linéaire mais continue. Il n’y a pas de début ni de fin clairs, seulement une progression infinie. Le spectateur devient un voyageur, contraint de suivre le tracé, de tourner les coins de rue dessinés, de s’enfoncer dans les tunnels graphiques. Cette immersion sans échappatoire est typique de la science-fiction graphique : l’image ne se contemple pas, elle se traverse.

Ainsi, le style du rouleau n’est pas seulement une manière de dessiner — c’est une philosophie du monde. Une vision où la beauté naît de la complexité, où l’ordre et le chaos coexistent, et où l’humain, absent, laisse la place à une architecture qui pense à sa place.

Chapitre III : Symbolique et lecture — cartographie d’un univers mental

Le rouleau de 148 mètres ne se limite pas à une succession de dessins : il est un système symbolique complet, une cosmologie en papier. Chaque route, chaque sphère, chaque structure répétée n’est pas qu’un élément décoratif — elle participe d’une grammaire visuelle qui traduit une vision du monde. L’artiste, en dessinant sans relâche, ne construit pas seulement une ville : il cartographie son propre espace mental, avec ses obsessions, ses angoisses, ses logiques internes.

Au cœur de cette symbolique, la route joue un rôle fondamental. Elle n’est jamais droite longtemps ; elle bifurque, s’élève, se replie sur elle-même, se transforme en pont aérien ou en tunnel souterrain. Elle évoque le flux de la pensée — ce courant incessant qui, dans le cerveau humain, connecte idées, souvenirs, projections. Les échangeurs complexes, où plusieurs voies se croisent sans jamais se toucher vraiment, deviennent des métaphores de décisions non prises, de possibilités parallèles, de chemins mentaux qui coexistent sans résolution. Le spectateur, en les parcourant du regard, éprouve la même sensation que celle d’un esprit confronté à un labyrinthe de choix : tout est possible, mais rien n’est décidé.

Les sphères jaunes, récurrentes et jamais expliquées, fonctionnent comme des points de conscience. Elles flottent au-dessus des structures, parfois intégrées dans les bâtiments, parfois isolées dans le vide. Leur couleur vive les distingue du reste — elles ne sont ni infrastructure, ni décor, ni fonction. Elles sont. On peut y voir des soleils miniatures, des cerveaux mécaniques, des sources d’énergie, ou même des âmes piégées dans une machine. Le jaune, couleur de la lumière, de l’attention, du danger, renforce leur rôle d’alerte visuelle : là, quelque chose vit, pense, ou surveille.

Les textes cryptiques — VOEL MOORN, KU, USR — ajoutent une couche mythologique. Ils ne sont ni en français, ni en anglais identifiable ; ce sont des néologismes, des codes personnels. Comme les glyphes sur une carte ancienne, ils suggèrent des lieux sacrés, des zones interdites, des noms oubliés. Ils rappellent les inscriptions ésotériques des cartes médiévales (Hic sunt leones) ou les sigles fictifs des architectures futuristes de Lebbeus Woods. Ici, le langage n’est pas pour communiquer — il est pour marquer la propriété symbolique. L’artiste déclare : ce monde m’appartient, et seuls ceux qui déchiffreront son alphabet pourront y entrer.

Cette logique rapproche directement le rouleau des mappaemundi du Moyen Âge, où Jérusalem trônait au centre non par géographie, mais par foi. De même, le rouleau centre non pas une ville, mais une logique interne : celle de la connexion, de la répétition, de la croissance illimitée. Il ne représente pas le monde tel qu’il est, mais tel qu’il fonctionne dans l’esprit de son créateur — ce qui en fait une œuvre profondément subjective, bien que dépourvue d’autobiographie explicite.

La non-linéarité du rouleau le rapproche aussi du Livre de sable de Jorge Luis Borges : un objet infini, dont chaque page est unique, mais dont la totalité est impossible à maîtriser. Comme le livre borgésien, le rouleau défie la finitude humaine. Il suggère que tout système — qu’il soit urbain, mental ou narratif — tend à s’étendre sans fin, à condition qu’un esprit le nourrisse. L’artiste, en refusant de clore son œuvre, refuse aussi la clôture de la pensée.

Enfin, le vide humain devient lui-même un symbole. L’absence de corps n’est pas une omission, mais une déclaration : dans ce monde, l’humain n’est ni le centre, ni l’acteur, ni même le spectateur. Il est devenu inutile — remplacé par des systèmes autonomes, des routes qui se prolongent d’elles-mêmes, des villes qui se construisent sans main. Cette vision rejoint les dystopies modernes, mais aussi les angoisses anciennes : celle de l’homme dépassé par sa propre création, celle du créateur oublié par sa créature.

Ainsi, lire le rouleau, c’est non pas décoder une image, mais naviguer dans une psyché. Chaque mètre est une couche de pensée, chaque croisement une bifurcation mentale, chaque sphère jaune un éclair de conscience. Ce n’est pas une carte du monde — c’est une carte de l’esprit qui l’a rêvé.

Chapitre IV : Profil de l’artiste — le créateur comme architecte de l’inconscient

Derrière le rouleau de 148 mètres se tient un artiste dont le profil psychologique se révèle au fil des lignes, bien plus clairement que par tout autoportrait. Ce n’est pas un créateur de surface, ni un illustrateur à la commande : c’est un visionnaire introverti, dont l’œuvre agit comme une fenêtre directe sur une architecture intérieure à la fois ordonnée et infinie. L’analyse de son geste, de ses choix formels et de ses obsessions récurrentes permet de dessiner un portrait psychologique à la fois complexe et cohérent.

L’artiste manifeste d’abord un perfectionnisme extrême. Chaque croisement de route, chaque façade de bâtiment, chaque courbe de pont est tracé avec une précision quasi technique. Il ne s’agit pas de lâcher prise, mais au contraire de maîtriser le chaos par la main. Cette exigence, couplée à l’effort colossal du format (près de 500 feuilles assemblées), révèle une personnalité résiliente, disciplinée, et tournée vers l’achèvement — non pas pour un public, mais pour une logique interne. Le travail semble guidé par une nécessité intérieure, une impulsion proche du rituel : dessiner, non pour montrer, mais pour exister pleinement.

Cette tendance s’accompagne d’une capacité d’immersion exceptionnelle. La densité du rouleau — où chaque centimètre carré est investi — témoigne d’une aptitude à se perdre dans un monde autonome, à l’exclure du réel pendant des heures, voire des semaines. Ce trait est fréquent chez les esprits dits « systémiques » : ceux qui pensent en réseaux, en structures, en logiques internes. L’artiste ne raconte pas une histoire linéaire ; il construit un système dans lequel le spectateur peut se perdre — exactement comme lui-même s’y est perdu en le créant.

L’absence totale d’êtres humains dans l’œuvre est un indice majeur. Elle ne relève ni de la négligence ni du hasard, mais d’un repli symbolique. L’humain, avec sa vulnérabilité, son imprévisibilité, son émotion, semble incompatible avec cet univers de lignes pures et de fonctions mécaniques. On y perçoit une forme de défiance envers le social, ou du moins une incapacité à intégrer l’autre dans une vision du monde trop rigoureusement ordonnée. L’artiste ne fuit pas le monde : il en propose une version purifiée, où seuls les systèmes subsistent. Cette tendance rapproche son profil de celui des artistes « outsider » comme Adolf Wölfli, qui, enfermé dans un asile, dessina pendant des décennies des mondes entiers pour échapper à une réalité insupportable.

Mais contrairement à Wölfli, cet artiste ne sombre pas dans le délire : il maintient une logique spatiale, une cohérence urbanistique, voire une esthétique raffinée. C’est là que se niche l’équilibre fragile de son psychisme : entre contrôle et obsession, entre rigueur et fuite. Le rouleau est à la fois une forteresse (contre le désordre du monde) et une échappatoire (vers un ordre imaginé).

Les symboles récurrents — sphères jaunes, textes cryptiques, structures tubulaires — fonctionnent comme un langage intime, presque un code de survie. Ils permettent à l’artiste de marquer son territoire mental, de dire : « Ici, je suis chez moi. » Ce besoin de mythologie personnelle est fréquent chez les personnalités à la fois créatives et isolées, qui utilisent l’art non comme communication, mais comme ancrage identitaire.

Enfin, la dimension politique, bien que silencieuse, est présente. L’œuvre critique implicitement l’urbanisation contemporaine, la spéculation immobilière, la déshumanisation des métropoles. Mais cette critique ne passe pas par le slogan ou le manifeste — elle est intégrée dans la forme même : une ville sans humains est, en soi, une condamnation. L’artiste, connu pour ses positions militantes et son engagement contre la marchandisation de l’art, transpose ici ses convictions en architecture muette.

En somme, l’artiste du rouleau est un architecte de l’inconscient, dont l’œuvre est à la fois refuge, manifeste, et cartographie d’une âme en quête de structure. Il ne cherche ni la gloire, ni la vente facile, ni même la reconnaissance immédiate. Il construit — parce que sans construire, il n’existerait pas. Et dans ce geste solitaire, universellement humain, réside la véritable puissance de son art.

Chapitre V : Héritage et place dans l’histoire de l’art

Le rouleau de 148 mètres ne surgit pas du vide. Il s’inscrit dans une lignée séculaire d’artistes, de penseurs et de bâtisseurs de mondes qui, refusant les cadres imposés, ont choisi d’étirer leur vision jusqu’à la rupture. Pour comprendre sa place dans l’histoire de l’art, il faut le lire non comme une singularité isolée, mais comme un nœud dans un réseau temporel — un dialogue silencieux avec des ancêtres aussi divers que les scribes égyptiens, les moines cartographes, les architectes utopistes et les marginaux visionnaires.

À l’aube de l’écriture, le Papyrus d’Ani déroulait déjà un voyage cosmique sur plus de vingt mètres : un mort traversant les enfers, guidé par des textes sacrés et des images rituelles. Comme le rouleau contemporain, il était linéaire, narratif, et destiné à être lu dans le déroulement. Mais là où le papyrus menait à l’au-delà, l’œuvre actuelle mène à une cité sans fin — une forme moderne de postérité, non spirituelle, mais systémique.

Au Moyen Âge, les mappaemundi plaçaient Jérusalem au centre non par géographie, mais par croyance. De même, le rouleau organise son espace selon une logique interne, non empirique. Il n’obéit ni à l’échelle, ni à la topographie réelle, mais à une nécessité symbolique : chaque bifurcation, chaque sphère jaune, chaque mot codé (VOEL MOORN) agit comme un repère sacré dans une cosmologie laïque.

À la Renaissance, Léonard de Vinci, dans son Codex Atlanticus, dessinait des villes idéales, des machines volantes, des canaux imaginaires — avec la même passion pour le détail technique et la projection utopique. L’artiste du rouleau prolonge cet esprit, mais en le détournant de l’optimisme humaniste. Chez lui, l’ingéniosité ne sert plus l’homme : elle le remplace.

Au XVIIIᵉ siècle, Giovanni Battista Piranesi publiait ses Carceri d’invenzione, des gravures de prisons infinies, pleines d’escaliers sans issue et de machines inutiles. Elles marquent la première apparition d’une architecture comme cauchemar, comme entité autonome. Le rouleau reprend cette obsession, mais la transpose dans un cadre urbain contemporain : les échangeurs remplacent les poulies, les sphères jaunes les chaînes. La terreur n’est plus médiévale, mais technocratique.

Au XXᵉ siècle, Moebius et Enki Bilal ont ouvert la voie d’une science-fiction graphique où l’architecture devient personnage. Leur influence est palpable dans la palette limitée, les structures organo-mécaniques, l’absence de dialogue. Mais là où leurs univers restaient habités, le rouleau pousse la logique à son extrême : un monde sans spectateur est-il encore un monde ? C’est la question muette qu’il pose.

Dans le champ de l’art contemporain, des œuvres comme The Great Wall of China de Xu Bing (faite de milliers de pages imprimées) ou les installations narratives de Matthew Ritchie explorent aussi l’idée d’un savoir infini, déployé dans l’espace. Mais le rouleau se distingue par sa simplicité matérielle : pas de technologie, pas de budget, pas d’institution. Seulement du papier, du scotch, et une volonté inébranlable. Cette humilité le rapproche de l’art outsider, en particulier des œuvres d’Adolf Wölfli, qui, dans l’isolement d’un asile, dessina pendant trente ans des mondes entiers pour conjurer le chaos intérieur. Comme Wölfli, l’artiste du rouleau utilise la répétition, le texte crypté, la densité extrême — non comme geste esthétique, mais comme mécanisme de survie.

Aujourd’hui, dans un contexte artistique dominé par la spéculation (NFTs, art financier, marché de l’art marchandisé), le rouleau apparaît comme un acte de résistance. Il refuse la marchandise facile, le format galerie, la rapidité de consommation. Il exige du temps, de l’espace, de la patience. Il incarne ce que Pierre Restany aurait pu appeler un « art réaliste » : non pas réaliste au sens figuratif, mais réel dans son engagement, dans sa matière, dans son geste.

Pour exister pleinement dans le champ artistique, l’œuvre nécessite une stratégie de visibilité adaptée :

- Fragmentation : exposer des sections de 2 à 3 mètres comme des « fenêtres » sur l’univers.

- Documentation : filmer le déroulement complet, créer une carte interactive en ligne.

- Édition : publier un livre-fac-similé, ou une série de tirages numérotés avec légendes explicatives.

- Contextualisation : présenter l’œuvre aux côtés de projets d’architecture radicale, d’art narratif, ou de cartographie fictionnelle.

En conclusion, le rouleau de 148 mètres n’est pas seulement une œuvre : c’est un manifeste spatial. Il affirme qu’un artiste, même seul, même sans moyens, peut créer un monde entier — et que ce monde, s’il est assez dense, assez cohérent, assez sincère, mérite d’être lu, déroulé, et transmis. Il n’appartient ni au passé ni au futur : il est une parenthèse dans le présent, où l’imagination reprend le pouvoir sur la réalité. Et c’est peut-être là sa plus grande révolution.

Quelques Réflexions :

Bon sang… Enfant, je dessinais. Pas pour faire joli, non — pour tenir le monde à distance. Le papier, lui, ne répliquait pas. La feuille, couchée là, sur la table de bois éraflée, ne me jugeait pas. Elle attendait. Et moi, je traçais. D’abord des maisons, puis des routes, puis des villes entières, tordues, emmêlées, sans fin. J’ai jamais eu besoin de peinture à l’huile, de châssis, de vernis, de tout ce fourbi de salon. Non. Juste le stylo, le crayon, parfois un peu de jaune, de bleu — jamais trop. L’essentiel était dans la ligne, dans le geste appliqué, dans ce calme étrange qui descend quand la main oublie le reste.

J’ai gardé la table. La même, presque. Usée par les coudes, les gommes, les nuits. J’ai gardé les feuilles — ces A4 si communs, si honnêtes, sans prétention. Et surtout, j’ai gardé la patience. Pas celle des saints, non… celle des têtus. De ceux qui savent que rien ne vient si on lâche le fil. Dessiner, c’est pas rêver les yeux ouverts — c’est travailler le rêve. Le forcer à rester immobile assez longtemps pour qu’on puisse le croquer, le déplier, le relier.

Et voilà Thibaut — ou un autre, peu importe le nom — qui passe des heures, des semaines, à scotcher feuille après feuille. Pourquoi ? Parce qu’il sent, au fond, que ces dessins ne sont pas des images isolées. Ce sont des moments d’une même route. Une route qui ne va nulle part, justement, sauf à travers soi. Alors il les relie. Pas par manie, non — par nécessité. Comme on soude des wagons. Parce que séparés, ils mentent. Ensemble, ils disent : voilà, c’est moi. Voilà mon dedans déplié.

Pourquoi on fait ça, bon sang ? Pourquoi construire un univers sur du papier de bureau ? Pas pour être vu. Pas pour vendre. Non… c’est plus simple, plus triste, plus vrai : c’est parce qu’on n’a pas trouvé de place dans le leur. Alors on en fait un autre. Pas parfait. Pas beau, parfois. Mais habitable. Un endroit où chaque trait a un sens, chaque virage une raison. Où rien n’est laissé au hasard des cris, des modes, des marchés.

Et chaque jour, même quand le monde pète les plombs dehors, on revient à la table. On pose la feuille. On respire. On trace. Pas pour changer quoi que ce soit — juste pour que, pendant ces heures, le chaos se taise. Et que, dans ce silence appliqué, on se reconnaisse enfin.

Une réponse à “Le rouleau de Thibaut”

[…] Le Rouleau Infini : Une œuvre de l’artiste Thibaut, composée de milliers de feuilles A4 collées, créant une route dessinée sans fin.https://actu.voanh.art/le-rouleau-de-thibaut/ […]